矯正歯科治療

ご挨拶

当院では歯列矯正を専門としている医院と変わらない治療を受けていただけます。

野田歯科・矯正歯科は、こども・大人の一般歯科治療はもちろん、セラミック治療やインプラント治療、ホワイトニング、ボトックスなどの様々な治療に対応が可能です。

また、医科とも連携しておりますので、急にお身体の具合が悪くなった場合などでも迅速な対応が可能です。

子供(小児)の矯正から大人の矯正までしっかりと治療させていただき、皆様の健口のお役に立たせていただきます。

矯正治療の流れ

初診・相談

患者さんあるいは保護者の方が、お感じになっている歯並びなどに関する疑問や心配ごとを取り除くように努めています。まずは、お口の中を見せていただき、皆さんが安心、納得して治療を受けられるように十分説明させて頂きます。 お気軽にご相談下さい。

検査

診断に必要な口腔内写真、顔面写真、歯型、レントゲン写真(顎骨および顎関節等)を採得します。必要に応じて、口唇圧測定や筋電図による筋機能検査により問題点を分析します。

診断・診療方針説明

採得した検査の結果について説明致します。その分析結果を基に、矯正治療計画を立て、最適な矯正装置を選択し、治療方針、矯正装置についても詳しく説明いたします。

装置装着・矯正治療中

治療方針に基づいて、必要に応じた装置を順次装着していきます。

装置の装着時には、使用方法や注意事項について詳しくご説明いたします。治療中は適切なブラッシング指導を行い、虫歯予防に努めておりますが、もし虫歯が生じた場合には、速やかに対応いたします。

保定

矯正治療で移動させた歯は、装置を外した直後はまだ不安定で、放置すると治療前の位置に戻ろうとする性質があります。歯や周囲の組織が新しい位置に適応するために必要な時間を「保定期間」と呼びます。保定期間をしっかり設けることで、長期的に安定した歯並びを保つことができます。

診療案内

子供の矯正について

技術の発達と装置の改良により、大人になってからでもしっかりと歯を動かせる時代になりました。それでもやはり、子供のうちに矯正治療を行う必要性やメリットというものがあります。

子供のうちに矯正治療(第1期矯正治療・第2期矯正治療)を受けておくことで、歯の並ぶ土台である顎を正しく発達させることができ、よりよい結果が得られれる場合があります。

幼いうちは気にならなくとも、思春期以降は歯並びを気にされる方が多くなり、コンプレックスの解消に役立ちます。当院では、目立たずしっかり歯を動かせるインビザラインによる矯正も行っております。

治療開始のベストタイミングは個人差があり、6~10歳といわれていますが、場合によっては早期の治療開始が必要なこともありますので自己判断は危険です。ただ、相談のタイミングに「早すぎる」ことはありません。ご相談くださった時期には治療の必要がなければ経過観察期間を設けますので、その中でベストタイミングを探ります。なお、特に早めの治療開始(3~6歳)が必要になることが多いのは、下の歯が上の歯より前方に出ているケース、上の歯と下の歯が左右にずれているケースが挙げられます。

第1期矯正治療

混合歯列期(永久歯への生え替わりの時期)に行う矯正治療です。

取り外し式・固定式の矯正装置を使用し、乳歯列から永久歯列への適切な生え替わりと、正常な顎の成長・発育を促します。同時に、口腔習癖の改善のため、MFT(口腔筋機能療法)を行う場合があります。「口腔機能の健全な働き」を促進し、将来的なお口の健康を守ります。

第1期矯正治療期間中は、1~3カ月の間隔を空けながら通院していただきます。

その後、12歳前後の生え替わり完了頃のタイミングで再検査を行い、第2期矯正治療の必要の有無を判断します。

第2期矯正治療

1期治療が終了して永久歯列期に行う矯正治療で、大人の矯正と同じ装置を使用します。第2期矯正治療では、約1カ月の間隔を空けながら2~3年、通院していただきます。治療時期がお子様が迎える思春期とも重なります。表側に取り付ける矯正装置に抵抗がある場合には、インビザラインシステムによるマウスピース矯正も可能です。お気軽にご相談ください。

大人の矯正について

矯正治療は子供が受けるもの、若い人が気にして受けるもの、というイメージをお持ちかもしれませんが、実は年齢に関係なく受けていただけます。

矯正治療の効果は、年齢よりもむしろ歯槽骨(顎の骨)の量に左右されます。歯槽骨が不足していると、たとえ歯が動いたとしても、その後の安定が得られず、後戻りを起こす可能性が高まります。

逆に歯槽骨の量が十分にあれば、たとえ年齢を重ねていても若い方と同等の効果が得られます。検査を行って事前に確実性をチェックしますので、安心してご相談ください。

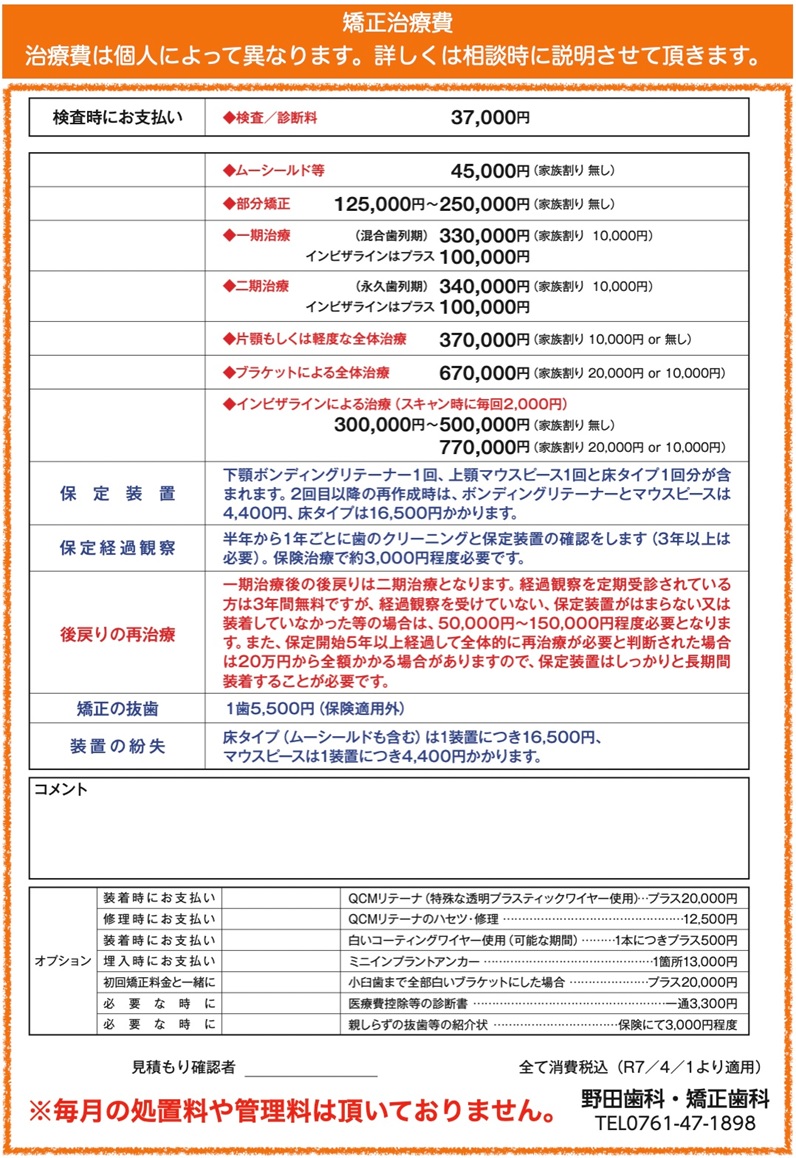

治療費

保険適用のケース

矯正治療は基本的に保険外の診療となりますが、不正咬合を伴うことがある先天性疾患をお持ちの方に対しては、保険診療で歯列矯正を受けることが認められています。

唇顎口蓋裂やダウン症など、約66の疾患が保険適用可能な疾患に該当します。当院は自立支援指定医の資格を保有し、矯正歯科治療の健康保険適用可能な病院として県の認可を受けています。ダウン症など先天性疾患や様々な病気を持ち、保険適用になり得る方の矯正治療や歯に関するご相談についても、通常の患者さまと変わらずにお受けしております。

受け口や顎の歪みがあり手術を伴う顎変形症の治療も対象となります。

診察の際はスタッフ一同がしっかりとサポートし、何らかのハンディキャップをお持ちの方も気兼ねなく通っていただける体制を整えておりますので、安心してご来院ください。

リスクや副作用

歯列矯正治療を受ける皆さまへ

矯正治療の目的は、お口の健康を回復・増進させ、ひいては全身の健康、見た目の改善による心の健康を得ることであると考えております。 より良い健康、スマイルを獲得するために必要な用件として患者様の理解と協力が必要になります。治療に必要であること、例えば、①歯ブラシによる歯面清掃、②治療にゴムの必要な場合、その定期的な交換、③顎外装置が治療に必要な場合、その確実な装着、④口の中の悪い癖を取り除くトレーニング等です。

一方で、歯列矯正治療もまた他の医療と同じく、すべての結果についての完全な保障は出来ません。 すべての結果をあらかじめ予期することもできませんし、患者様の先天・後天的な原因による治療制限などのため、すべての人々に一定の利益を与えるということはできません。必用な要件およびリスクと副作用について、以下の点についてご理解・ご納得をいただき、矯正治療をお受けください。

矯正治療におけるリスクと副作用

【むし歯のリスク】

矯正装置をつけると、歯みがきが難しくなります。歯みがき指導を致しますが、歯みがきを怠ったり糖分を多量に継続して摂取したりした場合、むし歯や歯周病に罹患する確率が高まります。必要に応じて矯正治療を中断することがあります。

【歯根短小化のリスク】

矯正治療によりに歯の根が著しく短くなる方がいます。確かな原因は不明です。このことにより治療が中断、外科的な処置(手術)に移行、または将来的に歯の脱落により補綴的な処置(ブリッジやインプラント)が必要になることがあります。

【歯周病のリスク】

成長が終了した方、歯周病ではないが歯肉や歯槽骨が薄い、または高さが低い方、すでに歯周病に罹患した既往がある方は、歯を支持している骨の量が少なくなっております。 矯正治療による歯の移動によりかみ合わせが一時的に変化し、その歯にかかる荷重が重くなった場合、再び歯の支持組織に歯周炎症が発生する可能性があります。 歯肉の退縮、歯槽骨の減少ひいては歯の脱落が起こる可能性が高くなります。 必要に応じて矯正治療を中断、または将来的に歯の脱落により補綴的な処置(ブリッジやインプラント)が必要になることがあります。

【顎関節症のリスク】

顎関節症は矯正治療により改善される場合もありますが、矯正治療と関係なく悪化する場合もあります。現段階において顎関節症と矯正治療との明確な因果関係は示されておりません。矯正治療中に顎関節症が発症した場合、矯正治療が中断する場合があります。抜歯を伴った矯正治療の場合は、治療中断に伴い、そのすき間を補綴的な処置により閉じることもあります。

【外科的矯正治療の可能性】

成長に伴い、また成長終了後においても上下の顎のずれが著しくなることがあります(反対咬合、上顎前突、顔面左右の非対称など)。矯正治療単独では改善の見込みが得られない場合は、外科的矯正治療(全身麻酔による手術)を行うこととなります。この場合、保険診療の対象となりますので保険診療可能な大学病院等へ転医していただくこととなります。

【後戻りの可能性】

矯正治療により獲得した歯並びを、永遠に全く治療終了直後の状態と同じに保つことは不可能です。確実な保定装置の装着及び定期検査が、ある程度の歯並びの安定性を得る唯一の方法ですが、顎の骨の変化(垂直的な成長)は生涯続くので、それに伴うかみ合わせの変化は個人差があり予測不可能です。

また、治療後に親知らずが生えて、凸凹が生じる可能性があります。加齢や歯周病等により歯を支えている骨がやせるとかみ合わせや歯並びが変化することがあります。その場合、再治療等が必要になる ことがあります。

さらに、舌の通常運動以外の運動(舌癖といいます)あるいは大きさの変化、頬の通常以外の運動、過度の口呼吸、あるいは口から取り込む食べ物での過度の刺激などは、矯正治療終了後の歯並びの安定性に非常に影響をあたえます。歯・歯並びは咬むことと同時に呼吸器系統などと複雑に関連していますので、後戻りを完全になくすことは不可能です。

【矯正歯科治療に伴う一般的なリスクや副作用について】

- 最初は矯正装置による不快感、痛み等があります。数日間~1、2週間で慣れることが多いです。

- 歯の動き方には個人差があります。そのため、予想された治療期間が延長する可能性があります。

- 装置の使用状況、顎間ゴムの使用状況、定期的な通院等、矯正治療には患者さんの協力が非常に重要であり、それらが治療結果や治療期間に影響します。

- 治療中は、装置が付いているため歯が磨きにくくなります。むし歯や歯周病のリスクが高まりますので、丁寧に磨いたり、定期的なメンテナンスを受けたりすることが重要です。また、歯が動くと隠れていたむし歯が見えるようになることもあります。

- 歯を動かすことにより歯根が吸収して短くなることがあります。また、歯ぐきがやせて下がることがあります。

- ごくまれに歯が骨と癒着していて歯が動かないことがあります。

- ごくまれに歯を動かすことで神経が障害を受けて壊死することがあります。

- 治療途中に金属等のアレルギー症状が出ることがあります。

- 治療中に「顎関節で音が鳴る、あごが痛い、口が開けにくい」などの顎関節症状が出ることがあります。

- 様々な問題により、当初予定した治療計画を変更する可能性があります。

- 歯の形を修正したり、咬み合わせの微調整を行ったりする可能性があります。

- 矯正装置を誤飲する可能性があります。

- 装置を外す時に、エナメル質に微小な亀裂が入る可能性や、かぶせ物(補綴物)の一部が破損する可能性があります。

- 装置が外れた後、保定装置を指示通り使用しないと後戻りが生じる可能性が高くな

ります。 - 装置が外れた後、現在の咬み合わせに合った状態のかぶせ物(補綴物)やむし歯の治療(修復物)などをやりなおす可能性があります。

- あごの成長発育によりかみ合わせや歯並びが変化する可能性があります。

- 治療後に親知らずが生えて、凸凹が生じる可能性があります。加齢や歯周病等により歯を支えている骨がやせるとかみ合わせや歯並びが変化することがあります。その場合、再治療等が必要になることがあります。

- 矯正歯科治療は、一度始めると元の状態に戻すことは難しくなります。

よくあるご質問

Q:矯正治療はいつ頃から始めるのが良いのですか?

A:矯正治療をするのに年齢制限はありません。

一般的には乳歯から永久歯の交換期が良いとされています。具体的には6・7歳~12・13歳の時期です。

成長期に矯正治療を開始することで、『でこぼこの歯ならびでも、歯の生えるスペースを確保することができる』など、いくつかのメリットがあります。

ケースによっては永久歯が全部生え揃うのを待って、13・14歳以降に始めたり、4・5歳の乳歯の時期に開始したりする方が良い場合もありますので、早めにご相談ください。

Q:医療費控除って何ですか?

A:医療費控除とは、自分自身や生計を共にする家族のために支払った医療費が、年間で10万円を超えた場合に適用され、税金が還付または軽減される制度のことです。

●1年間に支払った医療費-保険などによる補填額-10万円=医療費控除額

医療費には、治療費や入院費の他、以下の費用が含まれます。

・治療に必要な医薬品にかかった費用

・通院のためにかかった交通費

(バスや電車など領収書の無いものはノートなどに記録しておきます。公共の交通機関のみで、自家用車で通院した場合のガソリン代などは対象外となります。

★当医院で矯正治療を始められた場合:

【治療費(概算)80万円】-【保険による補填:0円】-10万円=【医療費控除額:70万円】

70万円が控除額となり、課税所得の額に応じて、減税額が決定されます。

より詳細な情報は、管轄の税務署までお尋ね下さい。